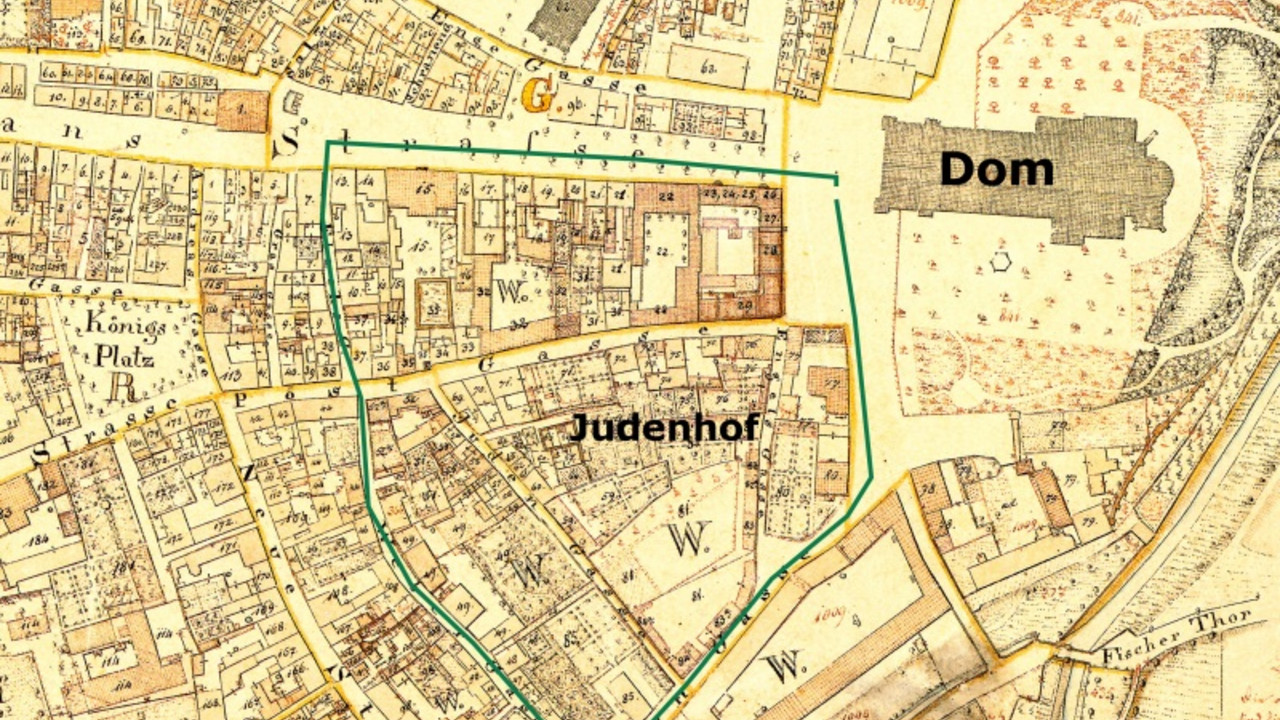

Die Ursprünge der jüdischen Gemeinde in Speyer, die bis in das frühe 16. Jahrhundert Bestand hatte, reichen in das Jahr 1084 zurück, als Bischof Rüdiger Huzmann sie in direkter Nähe zum Dom ansiedeln ließ. Zusammen mit den jüdischen Gemeinden von Mainz und Worms bildete Speyer einst das geistige Zentrum der europäischen Juden („SchUM“).

Aus dieser Zeit erhalten ist der Judenhof mit der Ruine der Männersynagoge (1104), der Frauenschul und der Mikwe (vor 1126). Das ehemals gemischt jüdisch-christliche Stadtviertel um den Judenhof hat jedoch seit dem Mittelalter starke Veränderungen erfahren, insbesondere durch die Zerstörungen im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1689. Ab dem frühen 18. Jahrhundert wurde das Gebiet dann quasi komplett neu aufgebaut. Doch wie sieht es unter der Erde aus? Haben sich im Untergrund von Speyer Bauten aus dem Mittelalter, der Zeit der jüdischen Gemeinde erhalten?

Um dies zu überprüfen, führte die Landesdenkmalpflege in den Jahren 2017–2019 eine Begehung der Keller um den Judenhof durch. Unterstützt von der Unteren Denkmalschutzbehörde Speyer und der Landesarchäologie wurden dabei etwa sechzig Keller erfasst. Es konnte festgestellt werden, dass die meisten von ihnen älter sind als die darüberliegenden Gebäude – ein Beleg dafür, dass die Stadtstruktur aus der Zeit vor 1689 tatsächlich in den Kellern, teilweise sogar im Aufgehenden überdauert hat. Viele der meist tonnengewölbten Keller gehören zu einst giebelständigen Gebäuden, die durch traufständige Häuser ersetzt wurden. Im Gegensatz dazu liegen, vor allem an der Kleinen Pfaffengasse, größere, parallel zur Straße ausgerichtete Keller. An der Judengasse wiederum finden sich kleine, auf engstem Raum zusammengedrängte Keller. Vereinzelt sind im Untersuchungsgebiet frühneuzeitliche bis barocke Stützenkeller mit Kreuzgratgewölben anzutreffen. Im Süden und im Osten des Speyerer Judenhofs wurden die 1689 zerstörten Gebäude nicht wiederaufgebaut, sondern Gärten angelegt. Jüngst sind dort Fragmente von zwei mittelalterlichen Kellern wiederentdeckt worden. Ein ganz besonderer Befund in einigen Kellern ist die so genannte Pietra rasa: eine typisch romanische Technik, bei der der Setzmörtel über die Bruchsteine hinweg verstrichen und die Fuge mit einer Ritzung versehen wurde, um ein Quadermauerwerk zu imitieren. Erhalten ist Pietra rasa auch am Raschihaus (12. Jh.) und der Mikwe (1185/1186) in Worms.

Aufgrund dieser vielversprechenden Ergebnisse hat die Landesdenkmalpflege 2019 anhand einer Auswahl von Kellern ein Pilotprojekt gestartet, bei dem die Bauhistorikerin Dr. Marzena Kessler die Baubefunde sowie die archivalischen Quellen in Beziehung bringt. Gleichzeitig werden die Keller vom Bauhistoriker Dr.-Ing. Heribert Feldhaus vermessen. Von besonderem Interesse sind dabei weitere Erkenntnisse zur jüdischen Gemeinde im Mittelalter und zur Stadtgeschichte Speyers vor 1689.

Die Ergebnisse des im Kontext des Weltkulturerbeantrags „SchUM-Stätten Speyer, Worms und Mainz“stehenden Pilotprojekts sollen voraussichtlich im Sommer 2020 vorliegen. Eine Präsentation für die Öffentlichkeit ist im Rahmen eines Vortrags im Archäologischen Schaufensters für August geplant. Wann die Veranstaltung stattfinden kann, wird frühzeitig auf der Homepage der GDKE sowie der örtlichen Presse bekanntgegeben.

Jutta Hundhausen

Bauforschung