Entdecken Sie interessante Artikel und Berichte aus der Landesdenkmalpflege

Der ehem. Bahnhof Rotenhain: Ein Bau- und Technikdenkmal der 1960er Jahre

von Dr. Leonie Köhren

Ein bemerkenswertes und selten gewordenes Zeugnis der Technikgeschichte aus der Nachkriegszeit wird als Kulturdenkmal erhalten.

Das ehemalige Bahnhofsgebäude Rotenhain in Stockum-Püschen (Westerwaldkreis) wurde 1968 als Ersatz für einen zuvor abgebrochenen Vorgängerbau an der als Oberwesterwaldbahn bezeichneten Bahnstrecke von Limburg nach Altenkirchen errichtet. Als vollständig neue Anlage stellt es eine Seltenheit dar, denn in den 1950er und 1960er Jahren erfolgten eigentlich kaum mehr Neubauten kleinerer Landbahnhöfe durch die Bundesbahn. In der Regel wurde an vorhandenen Bahnstrecken der Baubestand in Neubauten integriert, so auch bei der 1884 in Betrieb genommenen Oberwesterwaldbahn. Vergleichbare Bahnhofsgebäude entlang der Oberwesterwaldbahnstrecke sind nicht bekannt, ebenso gibt es landesweit nach bisherigem Kenntnisstand kaum weitere Beispiele für einen derart authentischen und in sich geschlossenen Bahnhof der Nachkriegszeit.

Das eingeschossige Empfangsgebäude präsentiert sich als schlichter kubischer Putzbau mit weit überstehendem Flachdach und einem zentralen, mit großen Glasflächen ausgestatteten Dienstraum, der leicht aus der Gebäudeflucht hervortritt. Neben dem Dienstraum mit Stellwerk integriert das Gebäude auch einen kleinen Warteraum mit Fahrkartenschalter und einen Güterschuppen für die Lagerung von Stückgut mit einer zweiseitigen Rampenandienung. Da bis zur Außerbetriebnahme im Jahr 2018 offenbar keine Modernisierungen durch die Bundesbahn erfolgten, zeigt sich sowohl das Gebäude als auch die Ausstattung bis heute in einem nahezu unveränderten Überlieferungszustand.

Eine Besonderheit stellt die noch vollständig erhaltene Stellwerkstechnik im Gebäude dar. Es handelt sich dabei um ein mechanisches Stellwerk der Bauart „Einheit" mit elektrischem Streckenblock der Bauart "TF 71". Das Einheitsstellwerk kann als ausgereifteste und zugleich letzte Entwicklungsstufe der mechanischen Stellwerksbauarten in Deutschland gelten und besitzt daher technikgeschichtliche Bedeutung. Trotz Rückbau der Gleis- und Signalinfrastruktur lässt sich die Funktionalität dieser Technik anhand des noch komplett vorhandenen mechanischen Stellwerks gemeinsam mit den unmittelbar neben dem Gebäude erhaltenen Spanngewichten für die Drahtzugverbindungen zu Weichen und Signalen in besonderer Weise nachvollziehen. In seltener Anschaulichkeit lassen sich hier nicht nur die technischen und eisenbahnbetrieblichen Bedingungen eines kleinen Landbahnhofs der Nachkriegszeit ablesen, sondern auch der Dienstleistungsaspekt der Bundesbahn – der damals noch einen großen Anteil hatte – kann anhand der Fahrkartenausgabe und der Möglichkeit zur Annahme von Gepäck und Expressgut im schlichten Warteraum noch immer eindrücklich nachvollzogen werden.

Der Bahnhof stellt darüber hinaus bis heute ein gut nachvollziehbares Zeugnis der Architektursprache der Nachkriegsmoderne dar und kann damit als eines der wenigen Bahnhofsgebäude in diesem Baustil gelten. Vor allem die bestechend klare und funktionale Struktur des Gebäudes und die zeittypischen Details wie die großen Glasflächen und das weit überstehende Flachdach stehen beispielhaft für eine in der Nachkriegszeit äußerst charakteristische Architektursprache.

Der ehem. Bahnhof Rotenhain ist damit samt Ausstattung, zugehörigem Güterschuppen, Stellwerk und Spannwerksanlage sowohl in baulicher als auch in technischer Hinsicht als Kulturdenkmal einzustufen. Die Unterschutzstellung des Ensembles erfolgte auf Anregung der "Arbeitsgemeinschaft Mechanische Stellwerke e. V.", die den ehemaligen Bahnhof Rotenhain 2018 erworben und es sich zum Ziel gemacht hat, das Gebäude samt seiner Stellwerkstechnik für die Zukunft zu erhalten.

© GDKE, L. Köhren

© Guido Walter

Haus im Haus – Zurück ins Hochmittelalter

Dr. Katinka Häret-Krug, Praktische Denkmalpflege

Eines der ältesten Fachwerkhäuser in Rheinland-Pfalz steht in Diez!

Eine vorher nicht zu erwartende, sehr frühe Datierung hat die Bauuntersuchung eines Gebäudes in der Pfaffengasse in Diez zutage gebracht. Dass die ehemalige Lateinschule ein besonderes Gebäude darstellt, war allen am Projekt Beteiligten von Beginn an klar. Aber was für ein außergewöhnliches Denkmal sich hinter der langestreckten Fachwerkfassade verbirgt, konnte anfangs niemand ahnen.

Im Jahr 2019 entschloss sich die Eigentümerfamilie, das leerstehende Gebäude zu kaufen und mit einem ausgeklügelten Konzept instand zu setzen. In dem großvolumigen Bau werden die Eigentümer Wohnraum für sich selber schaffen, es werden aber auch weitere Wohnungen entstehen, die vermietet werden sollen. Als besonders stellt sich bei dem Konzept dar, dass die äußerst verwinkelten räumlichen Strukturen des Gebäudekomplexes dabei so gut wie unangetastet bleiben.

Da bei Ortsbegehungen schnell klar wurde, dass in dem verschachtelten Grundriss des Gebäudes mehr steckt, forderte die Landesdenkmalpflege eine bauhistorische Untersuchung, um genauere Informationen zum Bauablauf der Vergangenheit zu erhalten. Die Untersuchung konnte im Rahmen eines Zuschusses finanziell unterstützt werden.

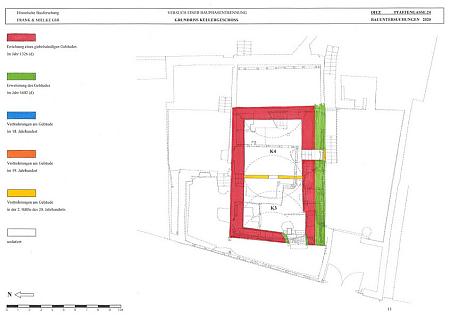

Die Ergebnisse der bauhistorischen Forschung sind als spektakulär zu bezeichnen. Dendrochronologische Untersuchungen der verbauten Hölzer haben ergeben, dass sich hinter der Renaissance-Fachwerkfassade von 1602 (d) umfangreich ein hochmittelalterliches Fachwerkhaus erhalten hat, das im Jahr 1326 (d) errichtet wurde. Auch die bei der Errichtung zur Anwendung gekommene Ständerbauweise sowie die Verblattungen der Balken weisen auf das hohe Alter des Kerngebäudes hin, da es sich um Konstruktionsweisen handelt, die in späteren Zeiten keine Verwendung mehr fanden.

Anders als das Renaissance-Gebäude, das sich traufständig entlang der Straße erstreckt, war der hochmittelalterliche Bau mit seinem Giebel zur Straße errichtet worden. Sein Obergeschoss besaß auf der Straßenseite und einer Längsseite eine starke Auskragung. Auf dem ebenfalls zum hochmittelalterlichen Gebäude gehörenden tonnengewölbten Keller haben sich nicht nur zahlreiche Wandstrukturen bis hinauf ins Dachgeschoss erhalten, sondern auch ganze Deckenkonstruktionen aus dem frühen 14. Jahrhundert sind noch vorhanden, sodass sich der Ursprungsbau bis hin zur Raumaufteilung heute noch recht genau nachvollziehen lässt.

Auch die Bauphase von 1602 (d) ist umfangreich im Bestandsgebäude bewahrt geblieben. Besonders erwähnenswert ist dabei, dass der große Saal der Lateinschule bei dem Umbau nur durch einen eingestellten, zweiräumigen Kubus ergänzt wurde, sodass sich in diesem Bereich hochmittelalterliche und Renaissancestrukturen in Art eines Hauses im Haus miteinander verbinden, so wie dies im Großen mit dem gesamten früheren Bestand durchgeführt wurde, der in vielen Bereichen einfach durch den Renaissance-Bau ummantelt wurde.

Die letzte bedeutendere Umbauphase fand nach 1719 (d) statt, als Fenster vergrößert und in ihrer Lage verändert wurden. Im Inneren wurden repräsentative Treppenläufe mit plastischen Holzbalustern eingebracht, über die noch heute der Zugang zu den Obergeschossen erfolgt.

Unterlassener Bauunterhalt und die Verwendung falscher Materialien in den letzten Jahrzehnten führten schließlich zu den häufig anzutreffenden Schadensbildern. Die kleineren baulichen Veränderungen des 19. und 20. Jahrhunderts griffen aber kaum in die vorhandenen Strukturen ein, sodass sich in Diez mit der Lateinschule ein Gebäude erhalten hat, das aufgrund seines frühen Entstehungszeitpunktes und der umfassend erhalten gebliebenen historischen Substanz seinesgleichen in Rheinland-Pfalz sucht.

Mit den neuen Eigentümern hat das Fachwerkensemble glücklicherweise Bauherren gefunden, die äußerst behutsam mit der Substanz umgehen und bis auf einen kleineren Eingriff im Eingangsbereich die Raumstrukturen komplett beibehalten werden. Die sensible Herangehensweise der Bauherren und ein denkmalerfahrener Planer, der bereits in der Vergangenheit zusammen mit der Familie unter Denkmalschutz stehende Objekte instand gesetzt hat, sind Voraussetzung für dieses beachtenswerte Projekt.

© Historische Bauforschung Frank & Mielke GbR

© Historische Bauforschung Frank & Mielke GbR

Die Wandmalereien in der Christuskirche von Haßloch – eine unvermutete Überraschung

von Maria Wenzel

Im Zentrum des Oberdorfes von Haßloch steht ortsbildprägend die barocke Christuskirche. Schon seit einiger Zeit war bekannt, dass sich unter den Tünchen der Ulrichskapelle im unteren Turmgeschoss ältere Malereien verstecken. Aber erst bei den jüngsten restauratorischen Untersuchungen wurden ornamentale Fresken entdeckt, die einen neuen Blick auf die Bau- und Kirchengeschichte gestatten.

Die Christuskirche hat eine ungewöhnliche Baugeschichte. Vom mittelalterlichen Ursprungsbau hat sich nur der Chor, die sog. Ulrichskapelle, als unteres Turmgeschoss erhalten. Das Kirchlein wurde 1559 den Reformierten überlassen, die laut Inschrift im Jahr 1700 den Turm aufbauen ließen. 1752–1754 wurde ein großer neuer Saalbau angefügt, der vermutlich das alte Kirchenschiff ersetzte, aber nach Süden ausgerichtet wurde. Der ehem. Chorraum wird zwar ins 14. Jahrhundert datiert, zeigt aber spätere Veränderungen des 15./16. Jahrhunderts. Eine weitere Zeitschicht erschloss sich durch einen Schurf im Boden, bei dem man ein Steingewände aus dem späten 16. bzw. frühen 17. Jahrhundert mit einer charakteristischen kleinen Volute (Schneckenform) und vermutlich zeitgleichen Wandmalereien fand. Weitere restauratorische Untersuchungen erweiterten den Blick auf die historische Ausmalung.

Offenbar erfuhr der Chor um 1600 eine malerische Neugestaltung von hoher Qualität, die in unterschiedlich aussagekräftigen Resten erhalten ist. Sie umfasst im Wesentlichen die Rahmung der Tür- und Fensteröffnungen. An der Ostseite ist die Fensternische rot abgesetzt und durch eine dunklere Rollwerk-Dekoration auf den Wänden zusätzlich betont. Auf der Südseite findet sich – heute halb vom Boden verdeckt – eine architektonisch aufwändig gerahmte Öffnung mit Rollwerk in kräftigen Rot-, Gelb- und Grautönen. Auf den Wänden war ein Sockel abgesetzt; die Gewölberippen waren in einem hellen Rot mit einem dunkleren Begleitstrich angelegt, die Schlusssteine farbig gefasst.

Die reiche Gestaltung wird durch eine Inschrift auf der Ostseite ergänzt, die die Entstehungszeit weiter eingrenzt und uns gleichzeitig die Menschen von damals näher bringt: FAUTH HANS BOHLER VALENTIUS SIGEL benennt die beiden Vögte (Fauth als altertümlicher Ausdruck für Vogt), die zwischen 1590 und 1613 bzw. 1619 in Haßloch lebten und möglicherweise die Stifter der Umgestaltung waren. Otto Frank berichtet in seiner Allgemeinen Beschreibung des gesamten Kirchenwesens in der protestantischen Pfarrei zu Haßloch von 1953, dass Anfang des 17. Jahrhunderts die zu klein gewordene Ulrichkapelle zur Kirche erweitert und die Arbeiten im Jahre 1607 abgeschlossen worden seien. Offenbar erfolgte damals auch eine dekorative Neugestaltung, die vermutlich auch den heute nicht mehr bestehenden Kirchensaal einschloss. Mit dem Neubau von Turm und Kirchenschiff 1700 und ab 1752 reagierte man schließlich auf die über Jahrhunderte stetig wachsende Gemeinde. Architektonisch lehnte man sich dem barocken Neubau an die nur 20 Jahre ältere lutherische Kirche in Haßloch an, was besonders an der Giebelfront mit Portal, Rundbogenfenstern und Okuli deutlich wird – ein weiterer Beleg für die engen regionalen Verflechtungen der Kirchenarchitektur in der Pfalz.

© Quentin Saltzmann

© Quentin Saltzmann

Neue Erkenntnisse zur Baugeschichte der Burg Wernerseck bei Ochtendung

Machtanspruch und Zeitenwende

von Esther Klinkner, GDKE, Landesdenkmalpflege, Praktische Denkmalpflege

Von Autobahn, Gewerbegebieten und Gesteinsabbau umgeben, ragt zwischen Ochtendung und Plaidt die Burgruine Wernerseck hoch über einer Schleife des Nettebachs auf. Dominiert von einem mächtigen und gut erhaltenen, viergeschossigen Wohnturm sowie einer hoch aufragenden Ringmauer thront sie hier auf einem steilen Felssporn. Bis heute birgt ihre Geschichte aber noch viele Geheimisse.

Im Rahmen der jüngst erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen konnten nun aber durch das Bauforscherbüro Frank & Mielke aufschlussreiche neue Erkenntnisse zur Baugeschichte gewonnen werden, die mithilfe dendrochronologischer Altersbestimmungen von Gerüsthölzern die bisher angenommene Bauzeit sowie die Bauphasen präzisieren.

Die Errichtung der Burganlage wird dem Trierer Erzbischof Werner von Falkenstein (1388–1418) zugeschrieben, welcher in heftiger Rivalität zum benachbarten Kölner Erzbischof stand. Die Fertigstellung des Bergfrieds konnte auf 1394 datiert werden. Allerdings ist der ausgewählte Bauplatz ungewöhnlich. Die schmale Landzunge, die hoch über dem Bachtal aufragt, wurde nicht wie üblicherweise am höchsten Punkt bebaut, sondern etwas abgerückt an einer tiefergelegenen Engstelle.

In einer zweiten Bauphase wurde 1408 der östliche Teil der mächtigen Ringmauer fertiggestellt. Diese richtet sich gegen den heute freien Platz auf der Landzunge. Die neuen Untersuchungen zeigen im nördlichen Bereich auf der Feldseite dieser Ringmauer Befunde, die als Vorbereitung zur Errichtung einer Toranlage interpretiert werden können. Da das heute freie Plateau auf der Landzunge nur durch die Burg Wernerseck erreichbar ist, stellt sich die Frage, warum eine so wehrhafte Befestigungsmauer gegen einen nahezu unzugänglichen Platz errichtet wurde. Vorgeschichtliche und spätrömische Siedlungsspuren konnten durch die Direktion Landesarchäologie bereits 2011 auf der Freifläche nachgewiesen werden. Doch was war am Ende des 14. Jahrhunderts? Stand hier womöglich eine andere Anlage? Dies sind Fragen, die bis heute nicht beantworten werden können und so gibt der Bauplatz weiterhin Rätsel auf.

Der Burgplatz war vermutlich bei Baubeginn noch im Besitz des Grafen Ruprecht IV. von Virneburg und soll erst 1402 an Werner von Falkenstein abgetreten worden sein. Ein Rechtsstreit zwischen den Erzbischöfen von Köln und Trier über den Burgneubau entschied sich wahrscheinlich erst im Frühjahr 1409 zugunsten von Werner. Auch wenn Burg Wernerseck als eine der letzten rheinischen Höhenburgen vom Trierer Erzbischof als Grenzfeste begonnen wurde und zur Zementierung seines Machtanspruches gegen den Kölner Erzbischof diente, so ist an ihr eine Zeitenwende ablesbar, die den gesamten Burgenbau fundamental verändern sollte: die Erfindung der Feuerwaffen.

Der süd-östliche Rundturm der Ringmauer, dessen Schießscharten bauzeitlich mit einem Widerlagerholz für den Gebrauch von Handfeuerwaffen ausgestattet waren, wurde ebenfalls im Jahr 1408 errichtet. Die erst aufkommenden Feuerwaffen stellten die High-Tech-Waffen jener Zeit dar, selten und kostspielig, konnte sich nicht jeder diese leisten. Zumal sie neben ihrer Anschaffung auch teure bauliche Anpassungen erforderlich machten. Es ist daher davon auszugehen, dass Erzbischof Werner von Falkenstein, der bereits an anderen Objekten Erfahrung mit Feuerwaffen gesammelt hatte, diese auf Burg Wernerseck gezielt zur Machtdemonstration und Abschreckung einsetzte. Ob dies einen Einfluss auf die Beilegung des Rechtstreits mit seinem Kölner Rivalen im Jahr 1409 hatte, ist reine Mutmaßung.

In weiteren, gut ablesbaren Bauabschnitten wurde die Ringmauer zuerst 1411 und dann 1417 erweitert. Unter der Vielzahl von Funden zeigt insbesondere der Befund an der Mauerkrone der südlichen Ringmauer, trotz allgemeinen Verfalls der Burg, den noch immer guten Erhaltungszustand der Ruine. Neben großen, auskragenden Steinplatten, die Teil des Wehrgangs waren, haben sich hier Reste eines bauzeitlichen Estrichs erhalten.

Der sogenannte Wohn- oder Wirtschaftsbau sowie die Vorburg konnten noch nicht genauer datiert werden.

So wichtig die Burg Wernerseck bei Ihrer Erbauung war, verlor sie doch im Laufe der Zeit an Bedeutung. Die seit 1542 im Besitz der Grafen von Eltz zu Langenau befindliche Anlage verfiel vermutlich ab Mitte des 17. Jahrhunderts.

Burg Wernerseck konnte durch die von 2017 bis 2019 vorbildlich und behutsam durchgeführten Arbeiten für kommende Generationen bewahrt werden. Neben den Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten wurde auch eine dauerhafte Erschließung des Bergfrieds neu geschaffen. Die Arbeiten wurden durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, das Denkmalschutzsonderprogramm der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, dem Investitionsstock Förderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz sowie durch die Direktion Landesdenkmalpflege der Generaldirektion Kulturelles Erbe gefördert.

© GDKE, P. Karn

© Büro für Historische Bauforschung Frank und Mielke

Mauerinstandsetzung auf der Zitadelle in Mainz

Die Mainzer Zitadelle gehört zu den bedeutenden barocken Festungsanlagen in Deutschland. Seit 2017 wird an der Instandsetzung ihrer Mauern gearbeitet.

Die regelmäßige Rechteckanlage mit ihren vier Eckbastionen aus Kalkstein- und Sandsteinmauerwerk entstand in ihrer jetzigen Form zwischen 1655 und 1661. Die architektonisch anspruchsvolle rheinseitige Toranlage ist mit der Jahreszahl 1660 bezeichnet und wird dem bekannten italienisch-fränkischen Barockbaumeister Antonio Petrini zugeschrieben. Der palastartige, von Seitenrisaliten eingefasste Kommandantenbau wurde 1696 errichtet und nach Aufstockung 1833 sowie Kriegszerstörung 1950 in seiner ursprünglichen Form als zweigeschossiger Mansarddachbau wiederhergestellt. Die als Denkmalzone geschützte Gesamtanlage wird durch die Zitadellkaserne von 1861, die Doppelkompaniekaserne von 1914 und weitere Bauten aus dem frühen 20. Jahrhundert abgerundet.

Den Auftakt der Gesamtinstandsetzung der Zitadelle, die im Eigentum der Gebäudewirtschaft Mainz steht, bildete 2017/2018 die Musterinstandsetzung der Traverse bei der Bastion Germanikus. Hier wurden die Techniken und Materialien erprobt und die Kosten der Instandsetzung ermittelt. Für die Fugeninstandsetzung entschied man sich letztendlich für das Trockenspritzverfahren mit anschließender Nachreinigung. Hauptpunkt war die Aufgabe, die Belange von Naturschutz und Denkmalschutz zu verbinden, nachdem über Jahre ein für den weiteren Erhalt der Zitadelle kritisches Patt zwischen den konträr vertretenen Anliegen geherrscht hatte. Für die 2019 begonnene schrittweise Regelsanierung weiterer Bauabschnitte wurde letztlich folgendes Vorgehen entwickelt:

- Regelmäßige Koordinierungssitzungen mit allen Projektbeteiligten.

- Mauerwerksinstandsetzung unter Berücksichtigung einzelner ökologischer Schutzbereiche/Inseln, später Streifen in der Mauerfläche. Aus den Erfahrungen der Traverse entstand das Konzept, Vegetationsstreifen in weitgehend unbeschädigten Mauerwerksbereichen beizubehalten, von denen aus sich die wertvolle und geschützte Fauna und Flora wieder in die instandgesetzten Mauerbereiche ausbreiten kann.

- Maßnahmenbegleitende Bauforschung zur weiteren Erforschung der Baugeschichte

Schon bei der Instandsetzung der stadtseitigen Mauerzüge wurden die Vegetationsinseln zu Vegetationsstreifen vergrößert. Auch stellte sich heraus, dass eine steingenaue Dokumentation aufgrund der gewaltigen Dimensionen der folgenden Bauabschnitte nicht umsetzbar war. Konzeptionell hat sich die enge Abstimmung der Bauabschnitte durch das erfahrene Ingenieurbüro Kayser & Böttges, Barthel & Maus mit den Denkmalbehörden und der Naturschutzbehörde bewährt. Hierdurch werden Konflikte vermieden. Entsprechend lassen sich Ausgleichsflächen mit neuer strauchartiger Vegetation unter Einrichtung von Wartungswegen so platzieren, dass die Baumaßnahmen dadurch nicht eingeschränkt werden.

Zwischen 2018 und 2020 konnte mit diesem Verfahren ein großer Bereich in der Kurtine entlang der Windmühlenstraße instandgesetzt werden, deren Mauerwerk besonders stark zerstört war. Die Erklärung konnte über Quellenforschung gefunden werden: Ein Brand der hier zur Futterversorgung für die Militärpferde untergebrachten Rau-Fourage-Scheunen hatte um 1900 durch seine enorme Hitze das Gefüge der Kalksteine geschädigt. Aus diesem Grunde musste erheblich mehr Mauermaterial als ursprünglich beabsichtigt ausgetauscht werden. Im Rahmen der Untersuchungen stellte sich zusätzlich heraus, dass gerade die Reparaturen des 20. Jahrhunderts mit zementhaltigen Mörteln zum weiteren Verfall der Mauern beigetragen haben, weil sich hinter den zu dichten Verfugungen Wasser- bzw. Eissäcke bildeten, die nicht abgeführt werden konnten. Das in der kalten Jahreszeit gefrierende, im Volumen vergrößerte Wasser führte zur substanziellen Schädigung größerer Mauerpartien.

Für das Jahr 2021 ist beabsichtigt, die Instandsetzung weiterer Mauerzüge oberhalb und unterhalb des Spielplatzes an der Windmühlenstraße mit den Bastionen Alarm und Tacitus durchzuführen, so dass die unschönen Netzabsicherungen zurückgebaut werden können. Auch hier wird eine Erneuerung des Brüstungsmauerwerks notwendig sein, das aufgrund der entfernten Wasserspeier durch unkontrollierten Wassereintrag erhebliche Schäden aufweist. In den Flächen werden zur statischen Sicherung Klebeanker eingesetzt, die der Rückverankerung des Mauerwerks dienen. Wenn der Zeitplan eingehalten werden kann, könnte die Nordwestseite der Zitadelle bis Ende nächsten Jahres instandgesetzt sein und ein weiterer wichtiger Bauabschnitt abgeschlossen werden.

Dr.-Ing. Markus Fritz-von Preuschen

© Florian Völkel, Mainz

© GDKE, G. P. Karn

© GDKE, M. Fritz-von Preuschen

Junge Denkmäler der Wohnhausarchitektur in Deutschland

Die von der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger (VDL) herausgegebene Publikation „Wohnen 60 70 80. Junge Denkmäler Deutschland“ zeigt erstmals einen umfassenden Überblick über die bundesweit als Kulturdenkmäler erfassten Wohnbauten der 1960er bis 1980er Jahre.

Vom schlichten Funktionalismus über die skulpturale Ästhetik des Brutalismus bis hin zum historisierenden Bauen: Die Gebäude der 1960er bis 1980er Jahre zeichnen sich durch vielfältige Erscheinungsformen aus, sind zugleich aber auch durch eine beispiellose Umbau- und Erneuerungswelle in ihrem Bestand bedroht. Die Erfassung junger Denkmäler zählt daher zu den wichtigen aktuellen Aufgaben der Landesdenkmalämter.

Die Publikation zeigt nun erstmals einen umfassenden Überblick über die bundesweit als Kulturdenkmäler erfassten Bauten dieser Jahre – vom Einfamilienhaus über Siedlung und Hochhaus bis zum Experimentalbau –, ergänzt durch eine Einleitung zur Methodik der Denkmalerfassung und ihrer Bewertungsgrundlagen. Der Band rückt damit eine Epoche in den Mittelpunkt, die bereits seit einigen Jahren nicht nur in der Fachwelt, sondern auch bei einer breiteren Öffentlichkeit zunehmend Beachtung findet. Die reich bebilderte Publikation richtet sich nicht nur an Denkmalpfleger, Kunst- und Architekturhistoriker, sondern explizit auch an ein vielseitig interessiertes Publikum, das mehr über die unterschiedlichen Ausprägungen des nachkriegsmodernen Wohnens in Deutschland erfahren möchte.

Unter den vorgestellten Denkmälern finden sich paradigmatische Bauten wie der Kanzler-Bungalow in Bonn oder die im Rahmen der IBA 87 realisierte Wohnanlage am Berlin Museum, die zu den bedeutendsten Beispielen der Nachkriegsmoderne in Deutschland zählen. Aber auch weniger bekannte Gebäude und Anlagen werden erwähnt und anhand von Texten, Bildern und Grundrissen anschaulich dokumentiert. Dass sich auch Rheinland-Pfalz nicht verstecken muss, wenn es um herausragende Bauten der Nachkriegszeit geht, zeigen die beiden im Band vorgestellten Objekte.

Als exklusive Wohnanlage wird die „Siedlung am See“ in Worms vorgestellt, die 1964–1968 nach Plänen des Wormser Architekten Friedrich Seeger errichtet wurde und seit 2017 als bauliche Gesamtanlage geschützt ist. Innerhalb der europäischen Nachkriegsmoderne stellt sie ein bedeutendes und selten überliefertes Zeugnis einer einheitlich konzipierten Wohnsiedlung dar, die zugleich anschaulich den Lebensstil und die Wohnkultur der westdeutschen gehobenen Mittel- und Oberschicht dokumentiert. Darüber hinaus widmet sich die VDL-Publikation der sog. Villa Glashütte in Utscheid als einem postmodernen Paradebeispiel des privaten Wohnungsbaus, das der Kölner Architekt Oswald Mathias Ungers gemeinsam mit dem Landschaftsarchitekten Bernhard Korte entworfen hat. Das Haus sowie die Überformung der umliegenden Landschaft veranschaulichen nicht nur die architektonischen Vorstellungen des Architekten Ungers und seine von der Renaissance und den klassischen Maßen der Antike beeinflusste Denkweise, sondern auch eine auf postmodernen Gestaltungsprinzipien basierende assoziative Gestaltung der Landschaft als Erinnerungsort an die einst hier gelegene Glashütte.

Die Publikation ergänzt damit eine sehenswerte, von der VDL konzipierte Wanderausstellung, die ebenfalls ausgewählte Beispiele der jüngeren Architekturgeschichte vorstellt und anhand von einzelnen Stationen, die mit zeittypischem Mobiliar des jeweiligen Jahrzehnts ausgestattet sind, anschaulich vermittelt.

Leonie Köhren

© GDKE, L. Köhren

© GDKE, L. Köhren

© GDKE, L. Köhren

Die Keller um den Judenhof in Speyer

Begehungen der Keller rund um den Judenhof in Speyer haben jüngst neue Erkenntnisse zur jüdischen Gemeinde sowie zur Speyerer Stadtgeschichte hervorgebracht.

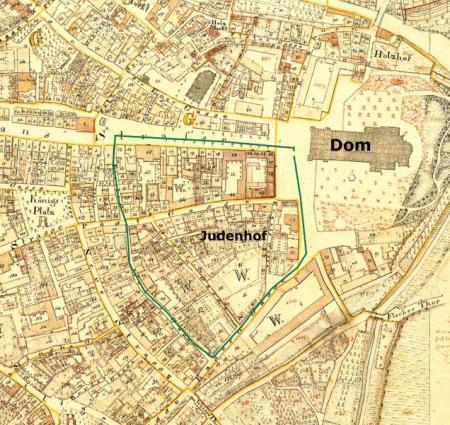

Die Ursprünge der jüdischen Gemeinde in Speyer, die bis in das frühe 16. Jahrhundert Bestand hatte, reichen in das Jahr 1084 zurück, als Bischof Rüdiger Huzmann sie in direkter Nähe zum Dom ansiedeln ließ. Zusammen mit den jüdischen Gemeinden von Mainz und Worms bildete Speyer einst das geistige Zentrum der europäischen Juden („SchUM“).

Aus dieser Zeit erhalten ist der Judenhof mit der Ruine der Männersynagoge (1104), der Frauenschul und der Mikwe (vor 1126). Das ehemals gemischt jüdisch-christliche Stadtviertel um den Judenhof hat jedoch seit dem Mittelalter starke Veränderungen erfahren, insbesondere durch die Zerstörungen im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1689. Ab dem frühen 18. Jahrhundert wurde das Gebiet dann quasi komplett neu aufgebaut. Doch wie sieht es unter der Erde aus? Haben sich im Untergrund von Speyer Bauten aus dem Mittelalter, der Zeit der jüdischen Gemeinde erhalten?

Um dies zu überprüfen, führte die Landesdenkmalpflege in den Jahren 2017–2019 eine Begehung der Keller um den Judenhof durch. Unterstützt von der Unteren Denkmalschutzbehörde Speyer und der Landesarchäologie wurden dabei etwa sechzig Keller erfasst. Es konnte festgestellt werden, dass die meisten von ihnen älter sind als die darüberliegenden Gebäude – ein Beleg dafür, dass die Stadtstruktur aus der Zeit vor 1689 tatsächlich in den Kellern, teilweise sogar im Aufgehenden überdauert hat. Viele der meist tonnengewölbten Keller gehören zu einst giebelständigen Gebäuden, die durch traufständige Häuser ersetzt wurden. Im Gegensatz dazu liegen, vor allem an der Kleinen Pfaffengasse, größere, parallel zur Straße ausgerichtete Keller. An der Judengasse wiederum finden sich kleine, auf engstem Raum zusammengedrängte Keller. Vereinzelt sind im Untersuchungsgebiet frühneuzeitliche bis barocke Stützenkeller mit Kreuzgratgewölben anzutreffen. Im Süden und im Osten des Speyerer Judenhofs wurden die 1689 zerstörten Gebäude nicht wiederaufgebaut, sondern Gärten angelegt. Jüngst sind dort Fragmente von zwei mittelalterlichen Kellern wiederentdeckt worden. Ein ganz besonderer Befund in einigen Kellern ist die so genannte Pietra rasa: eine typisch romanische Technik, bei der der Setzmörtel über die Bruchsteine hinweg verstrichen und die Fuge mit einer Ritzung versehen wurde, um ein Quadermauerwerk zu imitieren. Erhalten ist Pietra rasa auch am Raschihaus (12. Jh.) und der Mikwe (1185/1186) in Worms.

Aufgrund dieser vielversprechenden Ergebnisse hat die Landesdenkmalpflege 2019 anhand einer Auswahl von Kellern ein Pilotprojekt gestartet, bei dem die Bauhistorikerin Dr. Marzena Kessler die Baubefunde sowie die archivalischen Quellen in Beziehung bringt. Gleichzeitig werden die Keller vom Bauhistoriker Dr.-Ing. Heribert Feldhaus vermessen. Von besonderem Interesse sind dabei weitere Erkenntnisse zur jüdischen Gemeinde im Mittelalter und zur Stadtgeschichte Speyers vor 1689.

Die Ergebnisse des im Kontext des Weltkulturerbeantrags „SchUM-Stätten Speyer, Worms und Mainz“stehenden Pilotprojekts sollen voraussichtlich im Sommer 2020 vorliegen. Eine Präsentation für die Öffentlichkeit ist im Rahmen eines Vortrags im Archäologischen Schaufensters für August geplant. Wann die Veranstaltung stattfinden kann, wird frühzeitig auf der Homepage der GDKE sowie der örtlichen Presse bekanntgegeben.

Jutta Hundhausen

Bauforschung

© GDKE, J. Hundhausen

© GDKE

Gottfried Böhm und seine Werke in Rheinland-Pfalz

TEIL 1: Gottfried Böhm zum 100. Geburtstag.

Wirken und Werke in Rheinland-Pfalz

von Karola Sperber

Gottfried Böhm, geboren am 23. Januar 1920 in Offenbach am Main, gilt als einer der bedeutendsten und vielfältigsten Architekten der Nachkriegszeit, dessen Werk eine weltweite Ausstrahlungskraft zugesprochen wird. Bekannt wurde Böhm – der 1986 als erster deutscher Architekt mit dem angesehenen Pritzker-Preis ausgezeichnet wurde – vor allem durch seine aufsehenerregenden Kirchenbauten aus Beton, Stahl und Glas, denen nicht selten bildhauerische Elemente anhaften. Das Jahr 2020 ist das Jahr in dem Gottfried Böhm seinen 100. Geburtstag feiert. Zu diesem Anlass haben sich zahlreiche Institutionen zusammengeschlossen, um das Werk des Architekten unter dem Motto BÖHM100 mit Vorträgen, Symposien, Ausstellungen und Exkursionen zu beleuchten. So soll auf vielen Ebenen das gesamte Jahr hindurch dem Architekten eine umfassende Würdigung zuteilwerden. Auch die Landesdenkmalpflege möchte sich in den kommenden Wochen diesem Thema widmen und sein Wirken sukzessive in Rheinland-Pfalz beleuchten, von dem das ein oder andere Bauwerk Eingang in die Architekturgeschichte gefunden hat.

Nachdem Gottfried Böhm 1945, kurz vor Kriegsende, sein Studium der Architektur und Bildhauerei in München beendet hatte, wechselte er in das Kölner Büro seines Vaters Dominikus Böhm, der neben Rudolf Schwarz zu den bedeutendsten Kirchenbaumeistern der Zwischenkriegszeit in Deutschland gehört. Im väterlichen Büro erlernte und vertiefte Gottfried Böhm schließlich sein Handwerk. Bis zum Tode des Vaters, 1955, arbeiteten beide Architekten eng zusammen. Sein erstes eigenständiges Werk war die 1947 in den Trümmern von St. Kolumba errichtete Marienkapelle in Köln, die seit 2007 in Peter Zumthors Neubau für das Erzbischöfliche Diözesanmuseum integriert ist. Die filigrane Betonkonstruktion der achteckigen Kapelle, welche die im Krieg unversehrt gebliebene Figur einer spätgotischen Madonna einbezieht, wurde zu einer Ikone der unmittelbaren Nachkriegszeit und gehört heute zu den eindrucksvollsten Sakralbauten Kölns.

Zu Gottfried Böhms wichtigsten Bauwerken gehören vor allem jene Kirchenbauten, die mit ihrer starken Materialwirkung und ausgeprägten Formensprache vorbildhaft für die Architektur der Nachkriegszeit wurden, wie beispielsweise die Herz-Jesu-Kirche in Bergisch-Gladbach (1956–1969) oder die Wallfahrtskirche Maria Königin des Friedens in Velbert-Neviges (1961–1973). Böhm, der ursprünglich Bildhauer werden wollte, knüpft dabei an die skulpturale Architektur seines Vaters an. In der Nachkriegszeit gehörte vor allem der Wiederaufbau zu den wichtigsten Aufgaben der Architekten, wodurch sich auch die zahlreichen Sakralbauten die unter seiner Hand entstanden sind, erklären lassen. Bis 1970 entwarf Gottfried Böhm mehr als 60 Kirchen. Auch Rheinland-Pfalz hat bedeutenden Bauten dieser Schaffensperiode vorzuweisen, etwa die St. Elisabethkirche in Koblenz (1951–1963) oder die Pfarrkirche Heilig-Kreuz in Trier (1958–1974).

Von Anfang an ist der Werkstoff Beton kennzeichnend für seine Bauten, doch ab den 1960er Jahren wird er zum bestimmenden Element seiner Architektur. Mit seinen skulpturalen Betonkirchen wurde er schließlich zu einem bedeutenden Vertreter des sogenannten Beton-Brutalismus. Gottfried Böhm war dabei von der Idee fasziniert, dass mithilfe von Beton unterschiedliche Konstruktionen von hängenden und formstabilen Decken möglich waren. Er selbst wies darauf hin, dass ihn die Trümmerlandschaft seiner Heimatstadt Köln für seine Architekturformen inspiriert habe. Mit seiner speziell entwickelten „Gewebedecke“ gelangen ihm vielfältige, zeltdachartige Konstruktionen, die bis heute charakteristisch sind für sein Werk. Neben Kirchenbauten kam Beton aber auch bei zahlreichen weiteren Bauten zum Einsatz. So wird der Werkstoff beispielweise bei seinem ersten Profanbau, dem Rathaus in Bensberg, einem Stadtteil Bergisch-Gladbachs, zum bestimmenden Material. Bei diesem vollständig in Sichtbeton ausgeführten Gebäude nimmt Böhm die Linienführung der mittelalterlichen Burg auf, die in direkter Nachbarschaft steht.

In Abkehr zu seiner betonbrutalistischen Phase wandte sich Böhm Anfang der 1970er Jahre anderen Materialien zu – einer Zeit in der ebenfalls die Kirchenbaukonjunktur der Nachkriegszeit ein Ende fand und profane Wohn- wie Bürobauten und Geschäftshäuser Eingang in sein Oeuvre fanden. Statt der expressiven Betonung skulpturaler Werte und dem großflächigen Einsatz von Sichtbeton beherrschen nun filigrane Stahl-Glaskonstruktionen seine architektonische Sprache.

Beispielhaft stehen hierfür der Umbau der Kauzenburg in Bad Kreuznach (1969–1976) oder auch das Bürgerhaus „Bergischer Löwe“ in Bergisch-Gladbach (1974–1980), deren plastische Stahlblechfassaden miteinander verwandt sind.

Mit den WDR-Arkaden in Köln, der Ulmer Stadtbibliothek oder dem Neubau der Deutschen Bank in Luxemburg profilierte sich Böhm schließlich als Künstlerarchitekt der deutschen Postmoderne. Ungeachtet der verschiedenen Ausprägungen seiner Architektur, achtet Böhm stets den vorgefundenen Bestand und bindet diesen in ein zeitgenössisches Konzept ein. Er gehört damit zu den Ausnahme-Architekten im Nachkriegsdeutschland, die bereits früh eine Abkehr von der Zweckmäßigkeit der 1960er Jahre-Architektur vollzogen haben. Und so kann sich das Land Rheinland-Pfalz stolz schätzen, bedeutende Vertreter seiner Baukunst, die heute als herausragende Beispiele der Nachkriegszeit nach und nach Eingang in die Denkmallisten finden, aufweisen zu können. In den kommenden Wochen werden wir bekannte und bislang unentdeckte Schätze seiner Architektur in Rheinland-Pfalz gemeinsam entdecken.

© Elke Wetzig/CC BY-SA 4.0 via wikimedia commons

© seier + seier/CC-BY-2.0 via wikimedia commons

© Elke Wetzig/CC BY-SA 3.0 via wikimedia commons

Gottfried Böhm und seine Werke in Rheinland-Pfalz

TEIL 2: Gottfried Böhm und die Pfalz

von Karola Sperber und Leonie Köhren

Auf unserer Entdeckungstour durch Rheinland-Pfalz führt der Weg zunächst einmal in die Pfalz. In eine Region unseres Bundeslandes, die sich eher der späten Schaffensperiode Böhms zuordnet, doch zugleich sein breites künstlerisches Spektrum aufzeigt, da er hier Profanbauten unterschiedlicher Nutzung realisierte.

Speyer, Fußgängerzone Maximilianstraße (1986–1988)

Die in West-Ost-Richtung, vom Altpörtel axial auf den Dom zulaufende Maximilianstraße ist nicht nur die Hauptgeschäftsstraße der Stadt Speyer, sondern zugleich auch die ehemalige Prachtstraße der alten Kaiserstadt. Ihre kleinteilige Bebauung stammt zwar vielfach aus dem 18. Jahrhundert, entstanden ist sie aber einst im Zusammenhang mit dem Dombau im 11. Jahrhundert und weist als Schauplatz zahlreicher kaiserlicher Einzüge einen hohen geschichtlichen wie städtebaulichen Wert auf.

Anlässlich der 2000-Jahr-Feier unternahm die Stadt Speyer mithilfe der Städtebauförderung ein umfassendes Sanierungsprogramm für die Altstadt. Im Zentrum stand einerseits die Umgestaltung der Maximilianstraße in der Tradition der mittelalterlichen Via Triumphalis durch die Architekten Gottfried und Stephan Böhm sowie die Neukonzeption des Domplatzes durch Oswald Mathias Ungers.

Das Kölner Architektenduo Böhm erwirkte einen kompletten Rückbau der in der Nachkriegszeit erfolgten autogerechten Anpassung, sodass die zentrale Achse zwischen Dom und Altpörtel nahezu verkehrsfrei wurde. Dabei orientierten sie sich zugleich am historischen Schema des Straßenquerschnitts. Es entstanden breite Bürgersteige mit rosafarbenem Granitpflaster und gestalterisch hervorgehobene Flächen vor wichtigen Hauseingängen, die durch eigens entworfene Beleuchtungen bereichert wurden. Insgesamt zeichnet sich die Umgestaltung durch eine sparsame Möblierung sowie den Verzicht auf Begrünung aus, mit der die historisch strenge Urbanität zum Ausdruck kommen soll.

Landau, Parkhaus (1985–1987)

1986 erfolgte in Landau die Grundsteinlegung zum Parkhaus in der Waffenstraße 14.

Das über rechteckigem Grundriss erbaute Parkhaus zeichnet sich durch seine Integration in das überlieferte Stadtbild aus, die insbesondere durch seine äußere Form und Materialwahl gelungen ist. Die innere tragende Struktur des Parkhauses besteht aus einem Stahlbetonskelett, das unter Verwendung von Fertigteilen in offener Bauweise errichtet wurde. Im deutlichen Kontrast hierzu stehen die vorgehängten Brüstungselemente aus rötlich eingefärbtem Beton, deren Farbigkeit an den roten Pfälzer Sandstein erinnert. Der mit Rankgewächsen begrünte Baukörper besteht aus zwei halbgeschossig gegeneinander versetzten, viergeschossigen Bauteilen, deren stützenfreie Parkebenen mit Halbrampen verbunden sind. Ungewöhnlich ist das zweiteilige, ziegelgedeckte Walmdach, das von einer stählernen Fachwerkkonstruktion getragen wird und in Höhe und Neigung den umliegenden Dächern angepasst ist. Die gesamte Erschließung des Parkhauses verläuft an der Außenhaut des Gebäudes. Auf den Längsseiten verlaufen langgezogene einläufige Außentreppen, die in ihrer Charakteristik an die Rolltreppen des seinerzeit aufsehenerregenden Centre Pompidou in Paris (1971–1977) erinnern. An der Nordost-Ecke befindet sich zudem ein offener, freistehender Aufzugsschacht mit gläsernem Maschinenraum, der einen barrierefreien Zugang ermöglicht und zugleich an einen Campanile denken lässt.

Jockgrim, Verwaltungsgebäude (1990–1993)

Im 19. und 20. Jahrhundert war der südpfälzische Ort Jockgrim Standort der Falzziegelwerke Carl Ludowici, dessen Erzeugnisse noch heute in vielen Regionen der Welt zu sehen sind. Nachdem das Unternehmen in den Nachkriegsjahren noch einmal eine letzte Blütezeit erlebte, war es ab dem Ende der 1950er Jahre aufgrund des abnehmenden Bedarfs an Ziegeln sowie der zu Neige gehenden Tonvorräte einem zunehmenden Niedergang unterworfen. Nach einem Großbrand wurde die Niederlassung in Jockgrim schließlich im Jahr 1972 endgültig aufgegeben.

Nach der Auflösung der Ziegeleimanufaktur bestand das Bemühen, einen Teil des zerstörten Werkes als Ziegeleimuseum zu erhalten. Zeitgleich beschloss die Verbandsgemeinde die Errichtung eines neuen Verwaltungsgebäudes auf dem Gelände, sodass man beide Projekte miteinander verband. Während Prof. Hartmut Hofrichter, Kaiserslautern, mit dem Wiederaufbau der noch vorhandenen, historischen Bausubstanz beauftragt wurde, konnte für die Planung des Verwaltungsgebäudes Gottfried Böhm gewonnen werden, der wie bereits in Speyer seinen ältesten Sohn Stephan in die Planungen mit einbezog.

Für das Museum erstand auf diese Weise der ehemalige Gründerbau der Ziegelei mit Pressenhaus wieder, während man auf den Fundamenten des ehemaligen Ringofens einen Teil des neuen Verwaltungsgebäudes mit Sitzungssaal und Ausstellungsräumen errichtete. Der mit seiner Kubatur sowie der Verwendung von Sandstein- und Ziegelmauerwerk Assoziationen zur Architektur der ehemaligen Ziegelfabrik erwecken soll. Ergänzt wird dieser Bau mit einem weiteren Verwaltungstrakt an der Ostseite des Ringofengebäudes (Ostflügel).

© Immanuel Giel

© GDKE, G. P. Karn

© GDKE, L. Köhren

© GDKE, L. Köhren

© GDKE, L. Köhren

Gottfried Böhm und seine Werke in Rheinland-Pfalz

TEIL 3: Gottfried Böhms postmoderner Umbau der einstigen Burganlage der Grafen von Sponheim

Die Kauzenburg in Bad Kreuznach

von Leonie Köhren

Die auf einem Höhenrücken über dem Nahetal gelegene Kauzenburg erfuhr Anfang der 1970er Jahre einen zeitgemäßen Um- und Ausbau, der bis heute das Stadtbild von Bad Kreuznach prägt und zugleich als signifikanter Wendepunkt in der Architektur Gottfried Böhms gelten kann.

Die vermutlich im 12. Jahrhundert zum Schutz des Flussübergangs durch die Grafen von Sponheim gegründete Burganlage war im Dreißigjährigen Krieg mehrfach beschädigt und im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1689 durch die Franzosen endgültig zerstört worden. 1803 erwarb Andreas Freiherr von Recum die Ruine auf dem Kauzenberg und ließ an ihrer Stelle einen Wirtschaftshof errichten, der später zur Gaststätte umgebaut wurde.

Als das Gelände 1969 in den Besitz der neugegründeten Kauzenburg-Betriebs-Aktiengesellschaft überging, beabsichtigte man zwar die gastronomische Funktion weiterzuführen, doch die damals nur wenig geschätzte historistische Architektur ließ man letztlich zu Gunsten eines Neubaus vollständig abreißen. Stattdessen erfolgten eine Freilegung der noch vorhandenen Bausubstanz der Burganlage und die Beauftragung des bedeutenden Kölner Architekten Gottfried Böhm, der in Arbeitsgemeinschaft mit dem ortsansässigen Architekten Günter Hartmann eine zeitgemäße Anpassung des Bestandes vornehmen sollte. Auch die Denkmalfachbehörde begrüßte damals die Maßnahme zur Freilegung des noch erhaltenen Teiles der mittelalterlichen Burg und deren Sicherung im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Restaurants.

Auf den Resten der einstigen Ringmauer entstand so ein Neubau als viergeschossige Stahlbetonkonstruktion mit einer Vorhangfassade aus Metall und Glas, die als bewusster Kontrast zu den vorhandenen Resten der mittelalterlichen Burg in Erscheinung treten und gleichermaßen die historische Bausubstanz stärker zur Wirkung bringen sollte. Oberirdisch existierten zu diesem Zeitpunkt nur noch geringe Mauerreste der vormals ausgedehnten Burganlage, insbesondere der Rest eines Treppenturms und die Grundmauern eines großen Rundturmes mit anschließendem Mauerwerk im Osten der Anlage sowie Fragmente von Gebäuden aus spätgotischer Zeit, auf denen Andreas von Recum Anfang des 19. Jahrhunderts eine von Schloss Dhaun stammende Löwenstatue anbrachte. Darüber hinaus hatten sich unterirdisch ausgedehnte Gewölbekeller erhalten, die in zwei Geschossen unter der Burg angelegt worden waren.

Abgesehen von den nördlich aufragenden Mauerresten der Burg, die unverändert an Ort und Stelle belassen wurden, erfolgte eine konsequente Einbeziehung der historischen Substanz in den Neubaukörper. Der erhaltene Sockel des mittelalterlichen Rundturms im Osten wurde mit einer transparenten Stahlkonstruktion versehen und zur Aussichtsterrasse des neuen Restaurants ausgebaut. Auf seiner Hofseite integriert der Neubau außerdem den wiederaufgebauten Treppenturm, der als Aufzugsschacht einer neuen Nutzung zugeführt wurde und alle vier Ebenen des Gebäudes miteinander verbindet. Die ersten drei Geschosse, einschließlich der Keller, sind für den Restaurant- und Gaststättenbereich vorgesehen, während das oberste Geschoss zur Unterbringung von Personalwohnungen dient.

Der in Bruchsteinmauerwerk ausgeführte Turm bildet nicht nur einen vertikalen Akzent, sondern auch einen eindrücklichen Gegensatz zwischen dem traditionellen Bruchstein und den modernen Materialien Metall und Glas. Vor- und zurückspringende Gebäudeteile bewirken darüber hinaus eine plastische Auflockerung der rötlich gefassten Metallfassade, die durch Abschrägung aller Gebäudeecken und Dachkanten zusätzlich differenziert wird. Zur Talseite öffnet sich die über der ehemaligen Ringmauer aufragende Fassade hingegen mit einer strengen Reihung weit auskragender polygonaler Erker und Balkone. Zwei große, in das historische Mauerwerk eingebrachte Thermenfenster kennzeichnen die Räume im Kellergeschoss, die sich hier in der gesamten Höhe ihrer Tonnengewölbe nach außen öffnen. Die vorhandenen Keller, die ebenfalls als Gastronomieräume dienen, wurden weitgehend im vorgefundenen Zustand belassen.

Die Planungen umfassten darüber hinaus auch die Außenraumgestaltung. So wurden auf mehreren Ebenen Terrassen mit polygonalen, bastionsartigen Vorsprüngen angelegt, die Anleihen an der Festungsarchitektur des 17. Jahrhunderts nehmen. Die filigranen Stahlbrüstungen der Terrassen, einst analog zu den Neubauteilen rot gefasst, sind mittlerweile verschwunden, doch ist die grundlegende Struktur der Böhm`schen Außengestaltung noch heute erkennbar.

Insgesamt lässt sich der 1971–1972 erfolgte Ausbau der Kauzenburg als Abkehr des Architekten von seiner brutalistischen Phase in den 1960er Jahren deuten. Statt der expressiven Betonung skulpturaler Werte in der Architektur und dem großflächigen Einsatz von Sichtbeton als Material finden nun filigrane Stahl-Glaskonstruktionen Eingang in die Gestaltung, welche die vorhandene mittelalterliche Substanz zu einem integralen Bestandteil der zeitgenössischen Konzeption machen und sich gleichzeitig gegenüber dem historischen Bestand selbstbewusst behaupten. Die Kauzenburg markiert damit einen wichtigen Wendepunkt im Werk Gottfried Böhms, der einen neuen, postmodernen Ansatz erkennen lässt, der erst in den 1980er Jahren vollends zur Geltung kommen und den der Kölner Architekt einige Jahre später, etwa bei der Neugestaltung des Saarbrücker Schlosses, erproben sollte.

Seit 1981 ist die Kauzenburg mitsamt den Resten der Burg sowie den Aus- und Umbauten Böhms eingetragenes Kulturdenkmal.

© GDKE, G. P. Karn

© GDKE, G. P. Karn

© Elke Wetzig / CC BY-SA 3.0 via wikimedia commons

© GDKE, G. P. Karn